神戸のウォーターフロントに、関西最大級の「GLION ARENA KOBE(ジーライオンアリーナ神戸)」を中心とした、新たなエンターテインメントエリア「TOTTEI」がオープン。その南側に広がる「TOTTEI PARK」の目玉となるのが、建築・環境デザイン学科の畑 友洋准教授が設計、萬田 隆教授が構造デザインを担当した階段状の屋上緑化施設「緑の丘」だ。

授業の一環として学生たちも参加した本プロジェクトについて、そして本学の建築・環境デザイン学科での学びについて、お2人にお話を伺った。

重要なプロジェクトだからこそ尊敬するパートナーと共に

―まちなか広場「三宮プラッツ」をはじめ、これまでも魅力的な建築物を世に送り出してきたお2人ですが、今回のプロジェクトはどのような経緯で担当されたのでしょうか。また、お互いのお仕事への印象もお聞かせください。

畑 このプロジェクトを担当することになったのは、「TOTTEI PARK」の運営会社から、「南端のパークエリアに、みんなに開かれた、新しい賑わいの広場をつくりたい」と依頼されたことがきっかけでした。今回の案件は、日本初の『みなと緑地PPP※』制度を活用した官民連携施設の設計ということもあったので、信頼のおける萬田先生に構造デザインをお願いしました。

※港湾環境整備計画制度(みなと緑地PPP)

官民連携による賑わい空間を創出するため、港湾における緑地等において、カフェ等の収益施設の整備と収益還元として港湾緑地等のリニューアルを行う民間事業者に対し、港湾緑地等の貸付けを可能とする制度。令和4年12月に創設。

萬田 もう10年以上のお付き合いになりますが、畑先生とのお仕事はとても楽しいんです。優秀な建築家であるというだけではなく、普通というの枠を飛び越えた、想像を上回る設計をされる方なので。図面や模型を見せていただく瞬間から、いつもワクワクさせられます。

畑 私の役割は、人々の過ごし方と風景がどのように関わるかというイメージ、つまり空間コンセプトをつくることと、建築の意匠設計を考えることです。でも、それだけで建築物はつくれません。構造計算をして安全性を確かめる必要がありますし、そもそも「そんなデザインの建物が建てられるのか」ということから考えなければなりません。それが萬田先生にお願いしている構造設計です。でも、萬田先生の場合はそれに加えて、「この意匠設計を実現するにはどのような構造が必要か」ということを前向きに検討し、 新しいアイデアを提案してくださいます。いわゆる「構造設計」だけでなく、「構造デザイン」をしてくれるというイメージですね。

萬田 畑先生の意匠設計は独創的なものばかりなので、基本的に構造が複雑になりがちです。でも「できない」とは絶対に言いたくない。「常識的な方法でできないなら、常識的ではない方法ならどうだろう……」と、なんとか実現させるために頭をひねるようにしています。それでもやっぱり難しいときは、建築家にブレーキをかける役割を担います。でも逆に、「もっと挑戦できますよ」と背中を押すことも。畑先生とは気兼ねなく意見をぶつけ合えるので、楽しみながらいい仕事ができるんだと思います。

畑 本当にそうですよね。

萬田 学生たちに教えるときも、「構造設計というルールに縛られることなく自由に設計してみるように」と伝えています。いい建築をつくるために大切なのは、畑先生のような自由な想像力です。設計はチームで完成させるものなので、「実現できるかどうかは将来のパートナーに委ねる」くらいの気持ちでいてほしいと考えています。きっと実現していけると思うので。

いつまでも人々が集い続ける「緑の丘」にしたい

―「緑の丘」は、どのような建物なのでしょうか。また、大変だったのはどんなところでしょうか。

畑 「緑の丘」は、海に向かって広がる「TOTTEI PARK」の広場と一体化したような、階段状の緑化屋根を持つ2階建ての建物です。屋根の上に登れば神戸の海と山を一望でき、イベントがあるときには屋外劇場の観客席にもなります。屋根の下に広がる空間では、飲食やイベントを楽しむこともできます。屋根の上と下、2つの「賑わいの広場」をひとつにしたような建物になっています。

萬田 実現までにはたくさんのトライがありましたよね。

畑 課題が山積みでしたからね。屋根の上を芝生にして草屋根をつくるのは簡単なんですが、それではお尻が土で汚れてしまうし、雨の後はしばらく使えません。人が集えば集うほど、草が踏みつぶされて枯れていってしまいますしね。いつでも、いつまでも人々が集い続けられる「緑の丘」にするためにどうすればいいのか、かなり頭を悩ませました。

萬田 その結果、「緑の丘」はグレーチングという格子状の金属のパーツを階段状に組むことになったのですが、私としてはこの直線的なパーツですり鉢状の有機的な構造をつくることが一番大きな課題でした。安全性を担保しながら、複雑な構造もシンプルかつスマートにつくりたいというポリシーのもと、今回も奮闘しましたね。

畑 すり鉢状にすることに加えて、植物に日光が当たるようにする必要がありましたからね。それに、約1000枚のグレーチングと水を含んだ土、植物、そしてそこに集った約1000人の人々を支える強度も求められたので……まさに試行錯誤の連続でしたね。

見えない構造部分も含めてデザインと捉えている

―特に気に入っているポイントも教えてください。

畑 屋根の上も下も、どちらもメイン賑わいの表にしたことです。屋根の下が「屋根裏」というサブ的な存在にならないように、広々とした集いの空間を用意しました。

萬田 私のお気に入りは、天井の中の骨組みですね。全然見えない部分なのですけど(笑)。

畑 見えないけれど、大切なところですよね。建築って空間をつくるものなので、目に見えているものだけがデザインではない。その空間を実現するための構造も、デザインの一部なんです。

萬田 建築デザインの美しさには、四角や三角といった安定的な形状でつくる美しさと、不安定な形状から感じる美しさがあると思っています。後者は特に、構造が複雑に絡んでいますよね。「これどうなってるの?」と思わせるような構造のダイナミックさこそ、人の心を引き付ける力が大きくなる。そういう意味では、「緑の丘」のアリーナ側に伸びている屋根の先端もすごいんですよね。先端に近づくにつれてどんどん薄くなっているんですが、ここも骨組みに工夫がしてあります。是非見ていただきたいポイントですね。

畑 ここは、海を背景にして見ると、まるで緑を乗せた船に見えるように設計しました。「あれは何だろう」と思って人が集まってくれたら嬉しいですね。神戸には街だけでなく海も山もあるので、自然と関係を結ぶような建築を考える機会によく恵まれます。とても魅力的な場所だと思いますよ。

萬田 本当に。自然の中にできたものを見ると、やっぱり楽しいですよね。

授業の一環として学生たちも積極的に参加

―学生たちはどのようにこのプロジェクトに関わったのでしょうか。

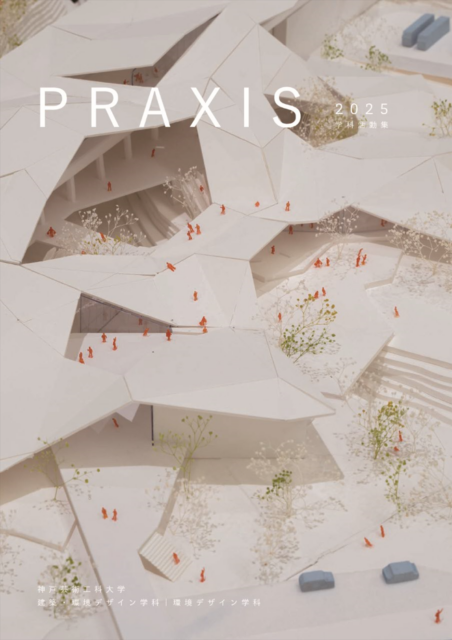

畑 今回に関しては、トータルで2~3ヶ月ほど関わってもらいました。この大きな模型も、学生たちがつくったものです。そして、海辺でも潮風に負けずに育つ植物を実際に屋根の上に植える作業も手伝ってもらいました。また、屋根の下の空間の使い方についてもアイデアを募り、内装やインテリアも含めて提案してもらいましたね。例えば「根っこや石などで土のなかの世界を表現した内装」や、「廃材の舫い綱(船をつなぐための綱)を使った照明」などは、まさに学生たちから出たアイデアなんです。

萬田 どこの大学も座学が基本で、さらに「現代建築」の授業として何十年も前の建築について学ぶのが主流です。それに対して神戸芸工大は、現役で活躍している建築家から、今まさにどんな建築をつくっているのかという最新の建築情報を学べる上に、今回のように実践的に学ぶことができるので、とても恵まれた環境だと思っています。

畑 「地元のプロジェクトに実際に入り込んで学ぶ機会をつくってあげたい」という想いは常に持っています。神戸は建築の舞台としても、教育の場としても魅力的な場所。実際に現場に入り、建築チームのさまざまな専門家と関わり合いながら、リアルな仕事の仕方を学ぶことは、学生たちにとって非常に有意義な経験になるはずです。

萬田 構造に関しても、「構造計算」を学べる大学は多い半面、「構造デザイン」を学べる大学は珍しいんです。とても刺激があると思いますよ。

畑 建物の意匠など目に見える部分と、構造など目に見えない部分。それらが重なり合って、建築や空間が完成します。建築・環境デザイン学部ではそのどちらも学ぶことができるので、入学するとデザインに対する見方が大きく広がると思います。

萬田 同感です。自分の常識を超えた世界を知るため、ぜひ学びに来てください。

―ありがとうございました。

-453x640.jpg)